【サンプル】上位表示ライティングの極意 ※ほぼ黒塗り

世の中には多くのライティング手法があります。

私はWEBビジネスに参入して13年ほどですが、これまで様々なやり方に出会っては挑戦し、挫折を繰り返してきました。

記事を上位表示させるために、重要なことを断片的には理解できるものの、明確な「優先順位」がわからなかったからです。

これでは、いつまで経っても成果に繋がることはありません。

そうした中、長い年月をかけてようやく成果に繋がる優先順位を理解することができたので、上位表示ライティングの極意を伝授します。

超重要:コンテンツ作成の優先順位

まずはコンテンツを作成する上での、以下、優先順位を頭に叩き込んでください。

コンテンツ作成の優先順位

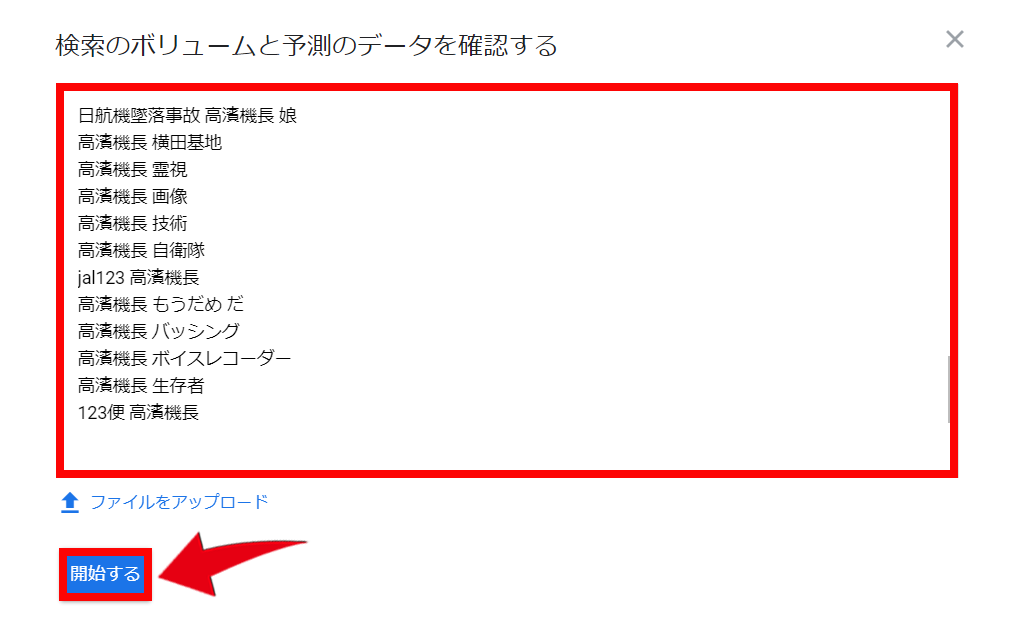

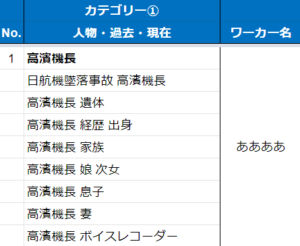

- キーワード選定 ← 何よりも圧倒的に重要

- 見出し用キーワード選定 ← 2番目に重要

- H2・H3タグの使い方 ← 3番目に重要

- Hタグ内のキーワードの使い方 ← 4番目に重要

- リード文章の構成 ← 5番目に重要

- コンテンツの質 ← 大切ではあるものの上位表示にはあまり関係ない

※ライバルが弱いキーワードであることが前提

巷では「コンテンツの質が最も重要」と言われており、確かに質が良いに越したことはないです。

ただ、ライバルが弱いキーワードであることを前提とすれば、重要度は6番目となりそれほど神経質になる必要はありません。

そんなことよりも、圧倒的に「キーワード選定」が重要であり、ここを適切に行うことで「割と適当なコンテンツでも」上位表示できるようになってしまうのです。

もう一度言いますが、とにかくキーワード選定が成功のカギを握っています。

段階的に深掘りしていきましょう。

①キーワード選定 ← 何よりも圧倒的に重要

例えば、得られる成果が全く同じ「A・B」2つのキーワードがあるとします。

下記を見て、あなたはどちらで執筆したいでしょうか?

- あああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ - あああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

間違いなく「キーワードA」を選ぶはずですし、そうしなければダメです。

同じ成果を得られるのに、わざわざ難しいキーワードを選択する必要はないからです。

ただ、意外とそれが難しくて多くの人はミスを犯し、全く集客できない無価値なWEBサイトを作ってしまいます。

なお、あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

見出し用キーワード選定とは、すあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

ポイントまとめ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああす

ああああああああああああああああああああああああああ

1記事4000~5000文字ほどを想定

あああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああ

上位表示ライティングの極意:補足&ポイント

あああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

例

ああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああ あああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ あああああああああああああああああああああああああ あああああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああああ あああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ あああああああああああああああああああああああああああああああ。 あああああああああああああああああああああああああああああああ。 あああああああああああああああああああああああああああああああ。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。ああああああああああああああああああああああ。 あああああああああああああああああああああああああああああああ。ああああああああああああああああああああああああああああああああああ。 あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 「あああああああああああああああああああ」、「あああああああああああああああああああ」× 「あああああああああああああああああああ」「あああああああああああああああああああ」〇 ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああ ああああああああああああああああああああああああ あああああああああああ あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ。

ああああああああああああああああああああああ。

ああああああああああああああああああああああああああああああああああ。ああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああ

ただ

本来は

そのことに

おそらく

私の場合

現在の私は

こう考えると

実際

~であっても

~であれば

一方

どれだけ

もちろん

その理由は

古くから

これを

私は

私が

主に

そのことに

いくら

例えば

たとえ

何はともあれ

あなたが

私であれば

一方で

ここから

これだけの

このように

このように言うと

このような

このように考えると

それは

そこから

それでは

その中で

その中の一つに

そのため

そこで

このため

そして

そしてもう一つは

なぜなら

なぜならば

また

あなたは

つまり

むしろ

もっと言えば

言ってしまえば

だからこそ

他の例であれば

これらの理由から

このような理由から

ここで

ここでは

もし

なお

これがなければ

このとき

今でもそうですが

ただし

これは

他にも

こうすれば

こうして

今回のように

これが出来れば

逆に言えば

いずれにしても

もしかしたら

その後

これまでの

これを理解した上で

それからというもの

すると

しかし

ちなみに

繰り返しますが

これには

少なくとも

ただ単に

単純に

これも

多くの

多くは

あああああああああああああああああ

ああああああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

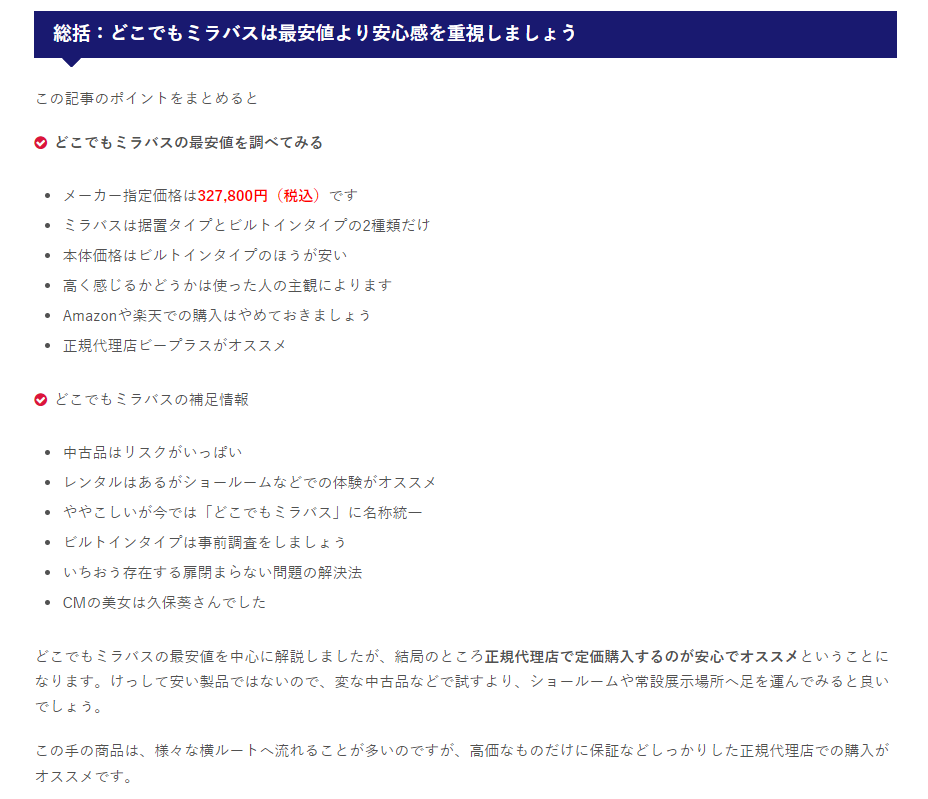

コンテンツ作成の優先順位

今回お伝えした「上位表示ライティングの極意」の型をぜひとも活用してください。

ただでさえ上位表示しやすいお宝キーワードに、更に上位表示ライティングの極意で追い打ちをかけるのです。

まさに、上位表示して当然の施策だと言えるでしょう。

自身で書いても良いし、超外注化戦略マニュアルを使って外注さんに投げてもOKです。